Bonnie Colin

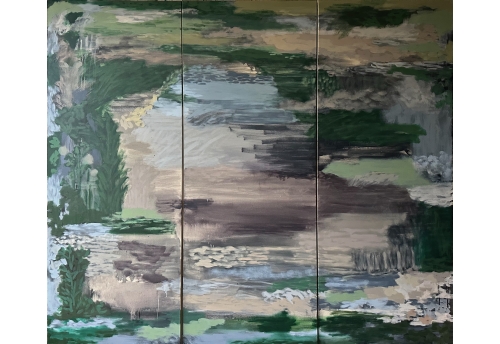

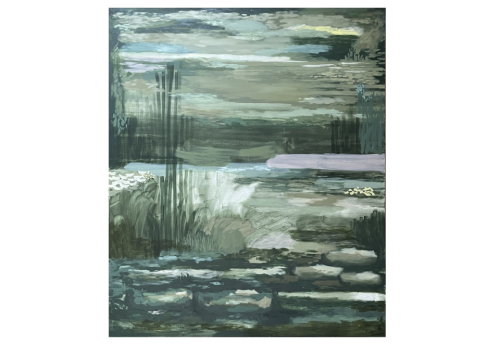

Bonnie Colin

Summer

$ 12,000

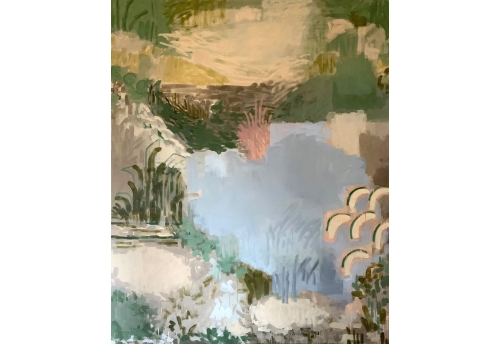

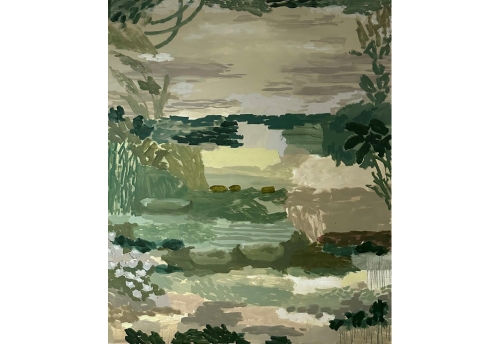

Bonnie Colin

Un grand enlacement

$ 10,500

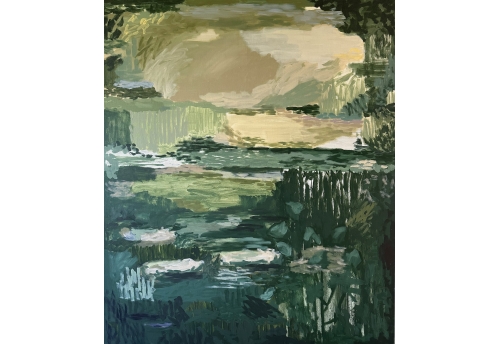

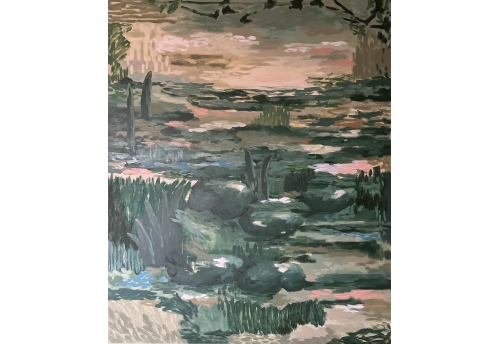

Bonnie Colin

Sarabande

$ 10,500

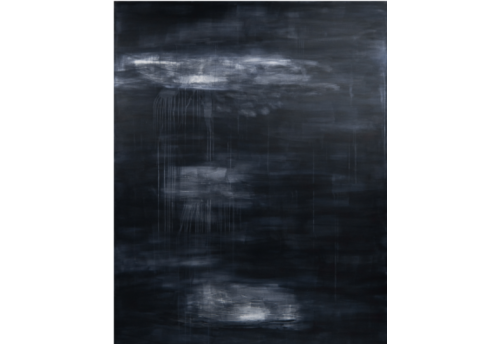

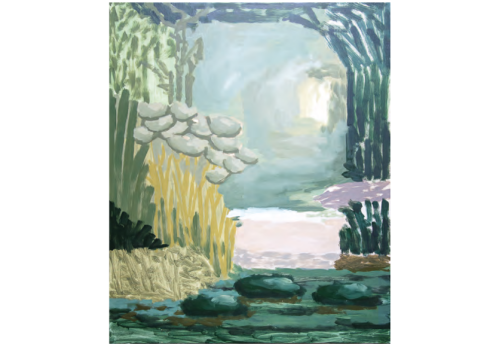

Bonnie Colin

Submarine

$ 10,500

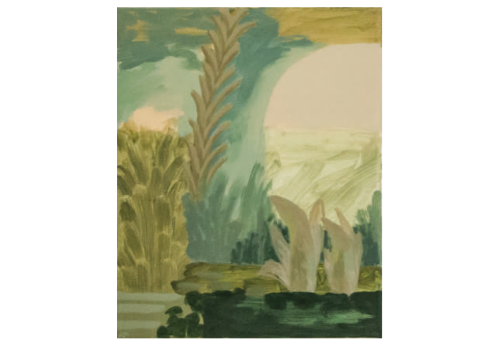

Bonnie Colin

Saudade

$ 10,500

Bonnie Colin

Sarabande

$ 10,500

Bonnie Colin

Herbarium

$ 10,500

Bonnie Colin

Waterside dusk 1

$ 9,750

Bonnie Colin

Genèse 2

$ 9,750

Bonnie Colin

Summer 2

$ 9,750

Bonnie Colin

End of the day in summer

$ 9,750

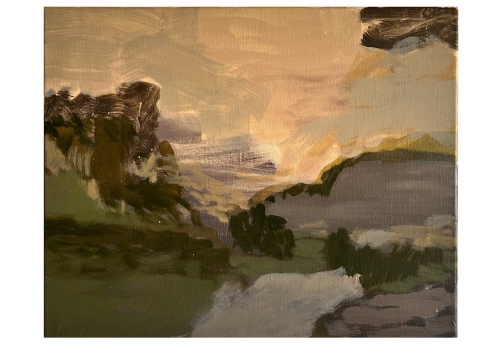

Bonnie Colin

Waterside dusk 2

$ 9,750

Bonnie Colin

Italie

$ 9,750

Bonnie Colin

Spring by the water

$ 9,750

Bonnie Colin

Spring by the water 2

$ 9,750

Bonnie Colin

Summer day 2

$ 9,750

Bonnie Colin

Green waterside

$ 9,750

Bonnie Colin

Waterside summer

$ 9,750

Bonnie Colin

Summer 1

$ 9,750

Bonnie Colin

Sauvage

$ 6,850

Bonnie Colin

Amazon memories

$ 6,600

Bonnie Colin

Bloom

$ 5,750

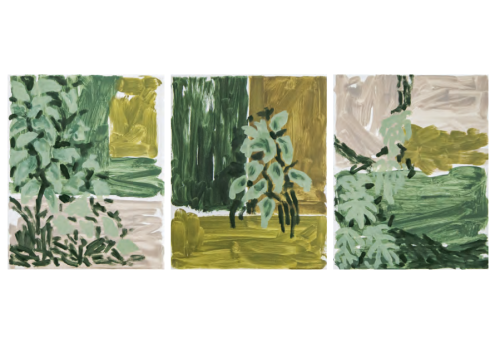

Bonnie Colin

Petites Genèses 25 & 26

$ 5,750

Bonnie Colin

Nature Morte

$ 3,800

Bonnie Colin

Nature morte 5

$ 3,600

Bonnie Colin

Nature morte 7

$ 3,600

Bonnie Colin

Nature morte 6

$ 3,600

Bonnie Colin

Nature morte 2

$ 3,600

Bonnie Colin

Nature morte 4

$ 3,600

Bonnie Colin

Nature morte 3

$ 3,600

Bonnie Colin

Nature morte 1

$ 3,600

Bonnie Colin

Petit Waterside 2

$ 3,550

Bonnie Colin

Petite Genèse 28

$ 3,550

Bonnie Colin

Petite Genèse 27

$ 3,550

Bonnie Colin

Petite Genèse 30

$ 3,550

Bonnie Colin

Tribute to an angel - Josiane

$ 3,550

Bonnie Colin

Tribute to an angel - David

$ 3,550

Bonnie Colin

Tribute to an angel - Marina

$ 3,550

Bonnie Colin

Tribute to an angel - Jaco

$ 3,550

Bonnie Colin

Tribute to an angel - Jean Paul

$ 3,550

Bonnie Colin

Little thing 2

$ 3,550

Bonnie Colin

Countryside 11

$ 3,550

Bonnie Colin

Fields 2

$ 3,550

Bonnie Colin

Summer 3

$ 3,550

Bonnie Colin

Summer 2

$ 3,550

Bonnie Colin

Summer 1

$ 3,550

Bonnie Colin

Edge of the wood 3

$ 3,550

Bonnie Colin

Petit requiem 2

$ 3,250

Bonnie Colin

Little thing 3

$ 2,900

Bonnie Colin

On dirait le sud

$ 2,900

Bonnie Colin

Latitudes 24

$ 2,750

Bonnie Colin

Latitudes 26

$ 2,750

Bonnie Colin

Latitudes 23

$ 2,750

Bonnie Colin

Latitudes 14

$ 2,750

Bonnie Colin

Latitudes 20

$ 2,750

Bonnie Colin

Papier 01

$ 1,700

Bonnie Colin

Papier 02

$ 1,700

Bonnie Colin

Ozone 2

$ 1,400

Bonnie Colin

Ozone 7

$ 1,400

Bonnie Colin

Ozone 6

$ 1,400

Bonnie Colin

Ozone 5

$ 1,400

Bonnie Colin

Ozone 4

$ 1,400

Bonnie Colin

Ozone 3

$ 1,400

Bonnie Colin

Ozone 8

$ 1,400

Bonnie Colin

Ozone 1

$ 1,400

Bonnie Colin

Tondo 6

$ 1,400

Bonnie Colin

Tondo 5

$ 1,400

Bonnie Colin

Tondo 4

$ 1,400

Bonnie Colin

Tondo 3

$ 1,400

Bonnie Colin

Tondo 2

$ 1,400

Bonnie Colin

Tondo 1

$ 1,400

Bonnie Colin

Tondo 7

$ 1,400

Bonnie Colin

Papier 16

$ 1,300

Bonnie Colin

Les encres 13

$ 1,250

Bonnie Colin

Les encres 10

$ 1,250

Bonnie Colin

Bouquet 11

$ 1,250

Bonnie Colin

Les encres 11

$ 1,250

Bonnie Colin

Les encres 12

$ 1,250

Bonnie Colin

Ozone 14

$ 1,250

Bonnie Colin

Les encres 14

$ 1,250

Bonnie Colin

Les encres 15

$ 1,250

Bonnie Colin

Les encres 16

$ 1,250

Bonnie Colin

Ozone 13

$ 1,250

Bonnie Colin

Les encres 9

$ 1,250

Bonnie Colin

Ozone 15

$ 1,250

Bonnie Colin

Ozone 16

$ 1,250

Bonnie Colin

Bouquet 10

$ 1,250

Bonnie Colin

Bouquet 06

$ 1,250

Bonnie Colin

Les encres 8

$ 1,250

Bonnie Colin

Bouquet 08

$ 1,250

Bonnie Colin

Les encres 7

$ 1,250

Bonnie Colin

Les encres 6

$ 1,250

Bonnie Colin

Les encres 5

$ 1,250

Bonnie Colin

Bouquet 05

$ 1,250

Bonnie Colin

Les encres 4

$ 1,250

Bonnie Colin

Bouquet 04

$ 1,250

Bonnie Colin

Les encres 3

$ 1,250

Bonnie Colin

Bouquet 03

$ 1,250

Bonnie Colin

Les encres 2

$ 1,250

Bonnie Colin

Bouquet 02

$ 1,250

Bonnie Colin

Les encres 1

$ 1,250

Bonnie Colin

Bouquet 01

$ 1,250

Bonnie Colin

Ozone 17

$ 1,250