Expositions

Voir plus

EXPOSITIONS PASSÉES

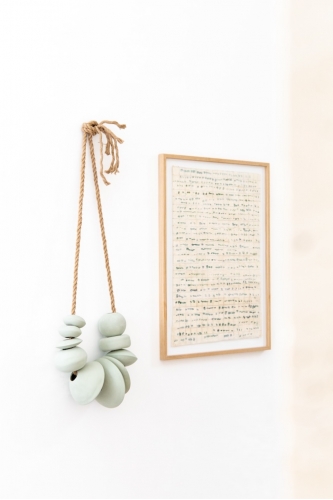

virginie hucher

Anima Mundi

Juillet 2022

Derrière des formes, des fonds organiques, travaillés par jus de peinture et frottements. Les aspérités leur donnent un aspect tumultueux et lyrique qui contraste avec les entités qu’ils accueillent. Comme des vagues ou des sables mouvants, ils bougent et se dispersent. Ils pourraient s’évaporer complètement si les motifs de lignes ou de grillages ne les arrimaient au réel de la toile. La grille est frontale et elle est neutre. Chez les théoriciens de la Renaissance, la grille est utilisée comme système pour construire l’image en perspective. Dans un texte célèbre, « Grids », publié en 1979 dans la revue October (n°9), Rosalind Krauss analyse dans le motif de la grille les contradictions entre, d’une part, la forme pure et essentiellement moderne et, de l’autre la rémanence d’une fenêtre symboliste qui, selon elle, « se fait passer pour un traité d’optique ». Elle écrit : « Le pouvoir mythique de la grille tient à ce qu’elle nous persuade que nous sommes sur le terrain du matérialisme (parfois de la science, de la logique) alors qu’il nous fait en même temps pénétrer de plein pied dans le domaine de la croyance. »

Cette association desopposés est intrinsèque au travail de Virginie Hucher. La grille, en l’occurrence, relève autant d’une pure immatérialité que d’un rattachement au textile, à l’artisanat voire à la parole et au féminin. Répétée en all-over, elle allie une logique quasi mathématique et un espace-temps poétique. Aucune volonté, dans cette pratique, de choisir qui, du sacré ou de la matière, aura le dessus sur l’autre.

Au milieu de ces fonds quadrillés, centrées sur la toile comme des talismans, les formes de Virginie Hucher sont pleines et arrondies, tout en étant pénétrées de manière récurrente par des encoches plus ou moins profondes. Ces parties doucement évidées semblent fournir un terreau fertile à toute chose qui pourrait s’y glisser. Une chose aveugle est en train de creuser sa galerie dans ce qui apparaît être des embryons de limons ou de sillons, c’est- à-dire une forme naturelle chantournée propice à nourrir le vivant. Rétractiles comme des cornes d’escargot, ces entités sont dans le même temps tournées vers l’extérieur : elles tendent leurs appendices vers les bords de la toile et se démultiplient en une, deux ou trois, selon un principe de division cellulaire ou de parhélie, phénomène atmosphérique optique dans lequel le soleil devient double ou triple.

L’absence d’échelle ne permet pas de trancher sur la nature de la vision. D’un ordre à la fois microcosmique et macroscopique, il s’agit plutôt ici d’une cosmogonie picturale où la peintre ne tente pas tant de représenter la nature que les phénomènes qui la sous-tendent. « Pour peindre un arbre, deviens cet arbre» dit Virginie Hucher. «Si tu souhaites montrer cette feuille, sens la sève qui la fait grandir » Animisme pictural, pourrait-on dire.

D’autant que les formes se retrouvent identiques à elles-mêmes d’une toile à l’autre : si ce qui les entoure ne cesse de se transformer, elles conservent pour leur part la même « âme », comme si la métempsycose n’était pas le propre des êtres vivants mais pouvait également s’accorder aux formes géométriques. Suivant cette pensée, le dualisme qui oppose le corps et l’esprit, le sacré et le réel, le spirituel et le matériel parcourt autant l’abstraction que la figuration. Les formes abstraites, elles aussi, sont animées et agissantes et, elles aussi, sont constituées de matière autant que de lignes. En témoigne la plastique quasi sculpturale de l’artiste qui tend à troquer son pinceau pour des outils non traditionnels, - des bâtons, des ustensiles ou la main et l’avant-bras - qui grattent la surface picturale et la chargent d’une force prophylactique, c’est-à-dire protectrice. Ces formes abstraites sont douées de vie.

Elora Weill-Engerer Critique d’Art membre de l’AICA Commissaire d’exposition de CEA Mai 2022