Expositions

Voir plus

EXPOSITIONS PASSÉES

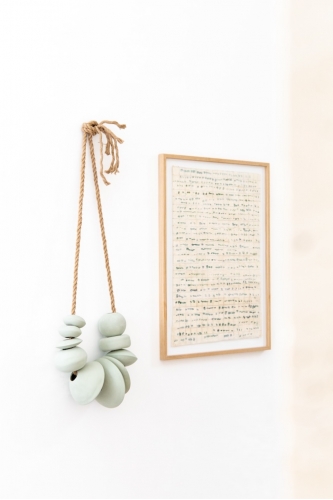

"Tout ce qui nous rend libre"

Juliette Lemontey

Mai 2023

On n’entre pas à l’intérieur de l’autre comme on voudrait. C’est ce que disent les corps sans-visage de Juliette Lemontey. Dans sa non réflexivité, le sans-visage se situe hors des rapports sociaux, l’oblitération délibérée du visage l’éloignant de sa relation à l’autre. Le recouvrement des orifices par la peau montre l’envers d’un rêve de fusion des corps et le visage, muré et lisse, est une mise en garde contre quiconque tenterait de l’atteindre. Traduction possible de ce à quoi ressemblerait la prosopagnosie, le trouble de l’identification des visages ? Ou ouverture du moment à celles et ceux qui y retrouveraient un quelque chose de familier ? Car, dans le même temps que s’opère une neutralisation de l’identité personnelle, celle-ci est remplacée par l’identique et le récit commun. Dénué de stigmates, le visage devient une surface de projection, une toile de fond où déferlent les images. S’y pressent les souvenirs de quelque chose de très lent et silencieux qui appartiennent à tous et à toutes : amour de vacances, réunion familiale, sortie d’école, autant de souvenirs anonymes de corps évanouis près de s’abîmer dans le temps. L’histoire se répète, en permanence. Nos gènes charrient nos émotions, nos expériences et nos traumatismes et, en ce sens, une vie peut perdurer après l’oubli. Ce qui n’est pas sans engager la nostalgie. Les fragments de corps marquent l’absence et une incomplétude poétique qu’avaient très bien compris les romantiques allemands avec les ruines.

Le brou de noix plus ou moins dilué tachète le visage en question d’aspérités, comme si celui-ci avait été lessivé, lavé, dissout sous l’action d’un chiffon qui fait table rase du passé. La peau, on le sait, s’use avec le temps, dans un vieillissement inexorable qui semble déjà contenu dans les supports qu’utilise Juliette Lemontey. L’artiste travaille sur des toiles chinées et des draps de seconde vie. Ces tissus parsemés de taches d’oxydation comme des larmes de fées servent également de cadre à la toile peinte, lui donnant un statut d’objet avec lequel on aurait vécu. Leur trame apparente et leurs petites peluches placent effectivement l’oeuvre sous le signe du toucher et de l’intime. Elles appellent à ces tissus que nos grand-mères déployaient partout, jusque dans le papier peint. Leur couleur légère, beige, fane avec le temps, comme une fleur. Une des origines possibles du terme indique que le beige désigne une « étoffe de couleur naturelle » (Le Littré), avant de définir par métonymie cette couleur naturelle en particulier. Ce qui est visible est aussi matière. C’est ce qu’on retrouve jusqu’aux chevelures denses et sombres qui auréolent les têtes dont elles soulignent l’ovale et dont Baudelaire disait que l’hémisphère pouvait contenir tout un monde. Les chignons, serre-têtes et nattes sont des auvents capillaires qui empêchent ces êtres de complètement disparaître : ils les arriment solidement au souvenir. Avec les vêtements à motifs, ils contribuent à donner un je-ne-sais-quoi de suranné à ces scènes volées. Tout est protection, enveloppe et cocon sur les toiles de Juliette Lemontey. Ces draps suaires pour le fantôme d’un proche venu s’y déposer ont le parfum de journées entières passées au lit où même les gestes rentrent dans un cycle végétatif. On peine à se les remémorer dans leur intégralité. On peine à y mettre un visage.

Elora Weill-Engerer